日本語教師の講座選びなら

BrushUP学び

BrushUP学びは日本語教師養成講座や日本語教育能力検定試験の対策講座など、日本語教師を目指せるスクールの情報をまとめたサイトです。エリア別にまとめて比較でき、とても見やすいです。

\講座を比較して選ぼう!/

無料!

日本語教師の講座の資料請求

日本語教育能力検定試験とは、日本語教育に携わる人々に必要とされている日本語に関する基礎的な知識や能力を測るための検定試験です。

※日本語教師は2024年4月から国家資格「登録日本語教員」になりました。登録日本語教員の試験「日本語教員試験」に関する詳細は下記の関連記事をご確認ください。

関連記事:登録日本語教員の試験(日本語教員試験)とは?最新情報を総まとめ!

日本語教育能力検定試験では、受験者が日本語教育に関する知識が基礎的な水準に達しているか、それらの知識を関連付けて教育の現場で対応する能力が基礎水準に達しているかが問われます。

ここでは、日本語教育能力検定試験の概要や合格率・難易度などを紹介します。

\講座を比較して選ぼう!/

無料!

日本語教師の講座の資料請求

\講座を比較して選ぼう!/

無料!

日本語教師の講座の資料請求

日本語教育能力検定試験は、基本的に年1回(10月)に実施されています。直近では2024年10月27日(日)に実施されました。( 公益財団法人 日本国際教育支援協会より)

2025年は10月26日(日)に実施される予定です。また、試験の実施は10月ですが、出願期間はその3か月前の7月です。

これから受験をお考えの方は、出願期間に気を付けながら準備しましょう!

日本語教育能力検定試験に関する情報をまとめましたので、参考になさってください。

※ご紹介する内容は「公益財団法人 日本国際教育支援協会(JEES)」の公表する内容に基づいています。

| 試験日程 | 2025年10月26日(日) ※試験時間は、9:00〜16:40 |

|---|---|

| 受験料 | 17,000円(税込) |

| 合格通知の発送 | 2025年12月19日(金) |

| 出願期間 | 令和7年7月1日(火)から7月31日(木)まで |

| 出願方法 | 原則、オンライン出願 |

| 試験地 | 北海道 、東北、関東、 中部、 近畿、中国、九州 |

| 試験実施団体 | 日本国際教育支援協会 日本語試験センター |

\講座を比較して選ぼう!/

無料!

日本語教師の講座の資料請求

2024年4月から、「日本語教育機関認定法」が施行され、日本語教師は国家資格「登録日本語教員」になりました。「登録日本語教員」の資格取得のためには、日本語教員試験の合格及び実践研修の修了が要件です。

このページで解説している「日本語教育能力検定試験」と、「日本語教員試験」は別の試験です。

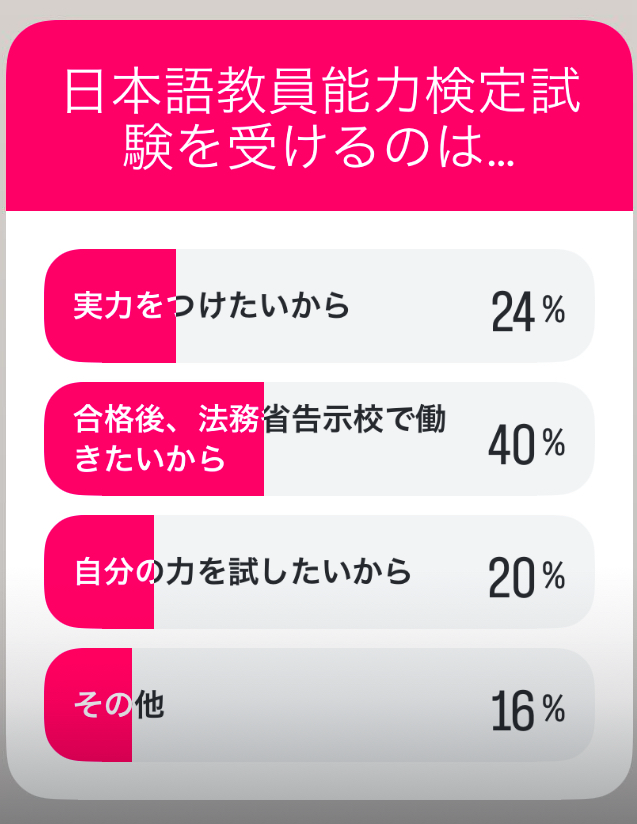

本サイト「日本語教師ナビ」がInstagramで行った調査によると、「日本語教育能力検定試験」を受ける動機として、40%の人が「法務省告示校で働きたいから」と答えました。

日本語教育能力検定試験に合格すると、法務省告示校で日本語教師として働く資格を得られます。さらに法務省告示校で1年間勤務することで、国家資格「登録日本語教員」の経過措置を活用することができます。日本語教育能力検定試験は国家資格に直結する試験ではありませんが、経過措置の活用を見越して受験をする人が多いのかもしれません。また、「実力をつけたい」「力試ししたい」など、スキルアップのために受験する方も少なくないようです。

日本語教員試験の最新情報は下記の関連ページをご覧ください。

関連記事:登録日本語教員の試験(日本語教員試験)とは?最新情報を総まとめ!

\講座を比較して選ぼう!/

無料!

日本語教師の講座の資料請求

日本語教育能力検定試験は、2023(令和6)年度より原則オンライン出願に変更されました。

従来の願書郵送形式では出願が認められませんので十分注意してください。

尚、やむを得ない理由によりオンライン出願が難しい方は、日本国際教育支援協会 日本語試験センターにご相談ください。出願期間に間に合うよう、余裕をもって出願手続きを行いましょう。

申し込みの流れを簡単にまとめましたので、参考にしてください。

日本語教育能力検定試験には、受験者に特に受験資格はありません。出願手続きを行えば、だれでも受験することができます。

日本語教育能力検定試験は、日本語教育に必要な基礎的な知識・能力が水準に達しているかどうかを評価するために、5つの区分に分けられた範囲から出題されます。

なお、2022(令和4)年度試験から出題範囲が改訂されました。

文化庁が日本語教師の養成における教育内容として示した「必須の教育内容」に準じた新たな出題範囲となります。 以下、出題範囲・試験の構成を紹介します。

▽新たな出題範囲(50項目)※全範囲から出題されるとは限りません。

| 区分 | 主要項目 | |

|---|---|---|

| 社会・文化・地域 | 世界と日本 | (1)世界と日本の社会と文化 |

| 異文化接触 | (2)日本の在留外国人施策 (3)多文化共生(地域社会における共生) |

|

| 日本語教育の歴史と現状 | (4)日本語教育史 (5)言語政策 (6)日本語の試験 (7)世界と日本の日本語教育事情 |

|

| 言語と社会 | 言語と社会の関係 | (8)社会言語学 (9)言語政策と「ことば」 |

| 言語使用と社会 | (10)コミュニケーションストラテジー (11)待遇・敬意表現 (12)言語・非言語行動 |

|

| 異文化コミュニケーションと社会 | (13)多文化・多言語主義 | |

| 言語と心理 | 言語理解の過程 |

(14)談話理解 (15)言語学習 |

| 言語習得・発達 | (16)習得過程(第一言語・第二言語) (17)学習ストラテジー |

|

| 異文化理解と心理 |

(18)異文化受容・適応 (19)日本語の学習・教育の情意的側面 |

|

| 言語と教育 | 言語教育法・実習 | (20)日本語教師の資質・能力 (21)日本語教育プログラムの理解と実践 (22)教室・言語環境の設定 (23)コースデザイン (24)教授法 (25)教材分析・作成・開発 (26)評価法 (27)授業計画 (28)教育実習 (29)中間言語分析 (30)授業分析・自己点検能力 (31)目的・対象別日本語教育法 |

| 異文化間教育とコミュニケーション教育 | (32)異文化間教育 (33)異文化コミュニケーション (34)コミュニケーション教育 |

|

| 言語教育と情報 | (35)日本語教育とICT (36)著作権 |

|

| 言語 | 言語の構造一般 |

(37)一般言語学 (38)対照言語学 |

| 日本語の構造 | (39)日本語教育のための日本語分析 (40)日本語教育のための音韻・音声体系 (41)日本語教育のための文字と表記 (42)日本語教育のための形態・語彙体系 (43)日本語教育のための文法体系 (44)日本語教育のための意味体系 (45)日本語教育のための語用論的規範 |

|

| 言語研究 | ||

| コミュニケ―ション能力 | (46)受容・理解能力 (47)言語運用能力 (48)社会文化能力 (49)対人関係能力 (50)異文化調整能力 |

|

\講座を比較して選ぼう!/

無料!

日本語教師の講座の資料請求

日本語教育能力検定試験は「試験Ⅰ」「試験Ⅱ」「試験Ⅲ」の3つの試験で構成されています。それぞれの試験の内容、配点、制限時間は下記の通りです。

試験Ⅱは聴解試験ですので、日々のトレーニングを積んでおきましょう。

90分間の、知識問題中心の試験です。先ほどご紹介した出題範囲(出題区分)に沿って、日本語教育者として知っておくべき基本的な知識・理解が問われます。日本語の知識だけでなく、異文化コミュニケーションの理解や日本語教育の歴史といった問題も出題されます。

▽試験Ⅰ

参照:令和6年度日本語教育能力検定試験実施要項

| 時間 | 配点 | 測定内容 |

|---|---|---|

| 90分 | 100 | 原則として,出題範囲Ⅰの区分ごとの設問により,日本語教育の実践につながる基礎的な知識を測定する。 |

試験Ⅱの最大の特徴は「音声による出題」であることです。いわゆる「聴解問題」です。日本語を学ぶ外国人の発音や指導に関する問題が出題されます。

試験Ⅱは試験全体に占める配点や試験時間の割合は低いですが、受験生間の実力差が出やすい試験です。発音やアクセントに関する知識を、日本語教育の指導で活かせるように磨き上げておくことが大切です。

座学だけでは対策しにくいので、日本語教師養成講座の受講生仲間や担当教員と協力して対策できると良いでしょう。

▽試験Ⅱ

| 時間 | 配点 | 測定内容 |

|---|---|---|

| 30分 | 40 | 試験Ⅰで求められる「基礎的な知識」および試験Ⅲで求められる「基礎的な問題解決能力」について,音声を媒体とした出題形式で測定する。 |

試験Ⅲは記述式とマーク式の混合試験です。試験Ⅲの配点は100点ですが、そのうちの80点がマーク式、20点が記述式です。

記述式試験では、日本語教育に関する課題等が出題され、あなたの考え方や対応について400字程度で解答します。これまで培った知識と指導経験を総動員して、筋の通った文章を書きましょう。

▽試験Ⅲ

| 時間 | 配点 | 測定内容 |

|---|---|---|

| 120分 | 100 | 原則として出題範囲の区分横断的な設問により,熟練した日本語教員の有する現場対応能力につながる基礎的な問題解決能力を測定する。 |

\講座を比較して選ぼう!/

無料!

日本語教師の講座の資料請求

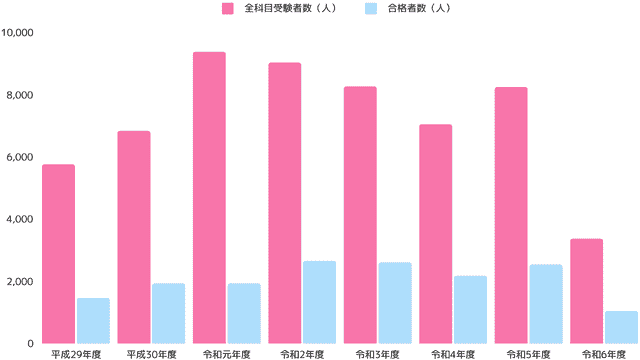

日本語教育能力検定試験の受験者数は、これまで増加傾向にありましたが、令和6年度は前年度のほぼ半数まで落ち込み、試験開始以降最少人数となりました。これには、令和6年度から日本語教師の国家試験である日本語教員試験が始まったことが大きく関係していると思われます。

ただし合格率は昨年度よりも向上しており、日本語教育能力検定試験自体の合格を目指す人にとっては追い風と言えるでしょう。

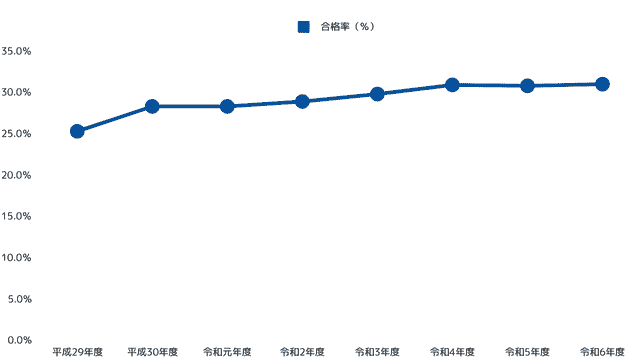

以下に過去8年間の受験者数と合格者数、合格率をまとめました。

※各試験実施年度別の『日本語教育能力検定試験 結果の概要』を参照

| 実施年度 | 全科目受験者(人) | 合格者(人) | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 4,196 | 1,045 | 31.0% |

| 令和5年度 | 8,211 | 2,542 | 31.0% |

| 令和4年度 | 7,054 | 2,182 | 30.9% |

| 令和3年度 | 8,269 | 2,465 | 29.8% |

| 令和2年度 | 9,033 | 2,613 | 28.9% |

| 令和元年度 | 9,380 | 2,659 | 28.3% |

| 平成30年度 | 6,841 | 1,937 | 28.3% |

| 平成29年度 | 5,767 | 1,463 | 25.3% |

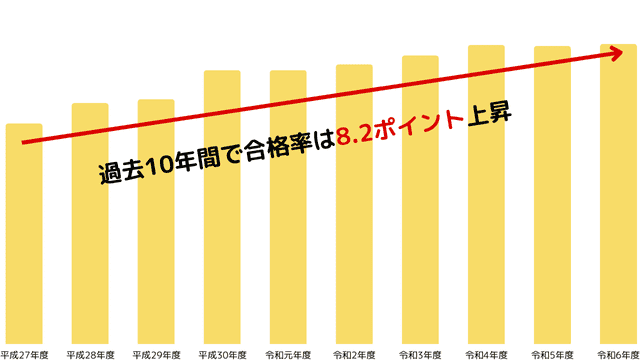

日本語教育能力検定試験の合格率は年々増加しています。特に令和4年度には30%台に乗り、令和6年度も31%まで伸びました。10年前の平成27年度は22.8%でしたので、過去10年間で8.2ポイントも合格率がアップしていることになります。

年々アップしているといっても、合格率は概ね30%前後ということから「決して簡単な試験ではない」ということは推測できているかと存じます。次は「試験の点数」を指標に難易度を考えてみます。

「日本語教育能力検定試験」の結果は、マーク式・記述式それぞれの最高点・最低点・平均点が公表されています。各点数の過去のデータにより、試験難易度について分析をしていきたいと思います。過去7年間のデータ一覧は下記の通りです。

※参考:日本国際教育支援協会

▽マーク式の最高点・最低点・平均点の推移(220点満点)

| 実施年度 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 212点 | 57点 | 138.3点 |

| 令和5年度 | 205点 | 44点 | 140.6点 |

| 令和4年度 | 198点 | 52点 | 130.3点 |

| 令和3年度 | 202点 | 49点 | 130.7点 |

| 令和2年度 | 200点 | 51点 | 133.5点 |

| 令和元年度 | 202点 | 0点 | 137.0点 |

| 平成30年度 | 204点 | 50点 | 135.4点 |

| 平成29年度 | 196点 | 52点 | 133.5点 |

▽記述式を含む最高点・最低点・平均点の推移(240点満点)

| 実施年度 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 230点 | 135点 | 165.2点 |

| 令和5年度 | 219点 | 136点 | 167.9点 |

| 令和4年度 | 211点 | 126点 | 158.0点 |

| 令和3年度 | 216点 | 126点 | 156.7点 |

| 令和2年度 | 213点 | 129点 | 160.1点 |

| 令和元年度 | 217点 | 134点 | 163.3点 |

| 平成30年度 | 219点 | 132点 | 163.7点 |

| 平成29年度 | 214点 | 133点 | 160.8点 |

試験の平均点から、平均的な得点率は60%〜65%程度であることが分かります。イメージしやすくするために得点率のみでいえば、大学入試共通テスト(旧:センター試験)の国語と概ね同程度の平均得点率です。得点率から難易度を推測しても、一筋縄ではいかない「やや難しい試験」といえます。

ただし令和5年度から、マーク式、記述式共に平均点が前年度に比べ10点ほど向上しており、内容がやや易化した可能性があります。

直近5年間は日本語教師の需要も高まり、平成20年代と比べて「日本語教育能力検定試験」全体として合格しやすくなる傾向が見られます。

「日本語教育能力検定試験」では、「何点取れば試験に合格できる」といった合格基準点は公表されていませんが、『マーク式で135点、記述式込で160点』を1つの基準に試験勉強を進めましょう。

\講座を比較して選ぼう!/

無料!

日本語教師の講座の資料請求

「日本語教育能力検定試験」に向けて、過去問・テキストを購入し独学で勉強される方もいらっしゃるでしょう。その場合、大切なポイントは、計画的な学習スケジュールを立てることです。

具体的には、1日の勉強時間と勉強する場所を決めることです。その際、普段の生活スタイルの中で無理に計画を組んでしまうと長続きしないと思います。

適度な負担で済む学習スケジュールを立てるとよいでしょう。

計画を立てたら、後は最後までやり切るのみです。

考えられる良くないケースの1つは、過去問やテキストを複数購入して満足してしまうことです。あまり多く購入しても、試験当日までにやり切れるかどうか分かりませんよね。 書店などで一度手に取って、問題の解説が分かりやすく書かれているかなどをチェックなさるとよいでしょう。また、過去問やテキストに試験までの学習計画の目安などが書かれていると、進めやすいでしょう。

\講座を比較して選ぼう!/

無料!

日本語教師の講座の資料請求

「日本語教育能力検定試験」の合格は、「法務省告示校」※(国内の日本語学校。通常「公示校」と略称)で働くための条件です。『2025年の日本語教育能力検定試験はどうなる?』でもご説明した通り、法務省告示校で1年間勤務することで、国家資格「登録日本語教員」の経過措置ルートを使うことができるようになります。

また、海外の日本語学校で、あるいは、国内でも研修生やビジネスマンを対象に教える日本語教師は、それぞれ採用側の条件が異なりますが、 日本語教師の基準として告示校と同様の条件を掲げるところもあるので、活躍の場を広げるためにも、やはり「日本語教育能力検定試験」に合格する利点は大きいです。

※2024年4月より日本語教育機関認定法が施行されたため、法務省告示校も、在留資格「留学」による生徒の受け入れ機関として、新たに認定日本語教育機関の認定を受ける必要があります。

認定日本語教育機関に関する詳細は下記の関連記事をご覧ください。

関連記事:認定日本語教育機関とは?制度の主な基準や今後について解説

※参考:日本語教育機関認定法ポータル

※参考:日本語教育機関認定法 よくある質問集(令和5年8月時点)

「日本語教育能力検定試験」は、日本語教育に必要とされる知識があることを客観的に証明できる検定試験です。

「日本語教育能力検定試験」の合格は、大学の日本語教員養成の副専攻課程修了と同程度のものとすることが望ましいとされています。日本語教師養成講座は、スクール設置のものでは修了試験などがあったり、大学の設置のものでは学期ごとに期末テストがあったりしますが、知識の水準を検定する試験は「日本語教育能力検定試験」だけです。

「日本語教育能力検定試験」の試験範囲は、合格者の日本語についての知識の証明にもなります。 日本語の言語学的な構造や、文法などをきちんと学ばないと合格できない試験なので、「日本語教育能力検定試験」の合格で、レベルの高い日本語知識を持つことが証明されます。

\講座を比較して選ぼう!/

無料!

日本語教師の講座の資料請求

国家資格「登録日本語教員」になるためには、上でもご説明した通り、日本語教育能力検定試験ではなく日本語教員試験に合格する必要があります。初年度の日本語教員試験は、独学で挑戦した人の合格率が8.7%と大変低かったことが分かっています。

下記に日本語教員試験の対策講座を行っている養成機関の一部をご紹介しますので、独学での対策に不安がある方はぜひチェックしてみてください。

◎KEC日本語学院【全国】

日本語教師のプロを養成する専門スクール「KEC日本語学院」の試験対策講座です。ベテラン講師による、試験のツボを押さえた濃密な指導を受けることができます。通学かオンラインか、またはその併用か、自分の都合で選べる点も魅力です。

>>KEC日本語学院 日本語教員試験対策講座

◎資格スクール大栄【全国】

名古屋外国語大学名誉教授「坂本正」教授と、名古屋大学名誉教授「鹿島央」教授の2名が監修した「SkiPシステム」を受講できます。重要事項を網羅した本講座では、応用試験の聴解問題などに対応できる実践力を身に付けます。

>>資格スクール大栄 日本語教員試験対策講座

◎ECC日本語学院 名古屋校【愛知】

大手語学スクールECCグループ「ECC日本語学院」の日本語教員試験対策講座です。第1回基礎試験・応用試験に合格した講師による指導を受けられます。

>>日本語教員試験【応用試験】対策講座

◎アルク(教材)

35年にわたり日本語教育の教材を開発してきた「アルク」による「アルク登録日本語教員養成セット」。日本語教員試験の出題内容に対応したテキスト、対策書籍に加え、学習動画や学習アプリも閲覧可能な豪華セットです。

◎アガルートアカデミー

アガルートの「2025年合格目標・日本語教員試験&日本語教育能力検定試験合格総合カリキュラム」は、広範な出題範囲を効率的に網羅した通信講座。初心者でも国家資格と民間資格の両方のダブル合格を目指せます。

>>アガルートアカデミー

本サイト「日本語教師ナビ」は、日本語教育において長年の経験と実績をお持ちの専門家 川口 義一先生 にご監修をいただいております。 下記、川口先生のプロフィールをご紹介いたします。

早稲田大学 名誉教授/「言語・生活研究所」代表

川口 義一

現在は、「言語・生活研究所」の代表を務めながら、オンラインでの日本語教育を中心に精力的に活動を行っている。 その傍らで海外派遣や書籍・論文の執筆にも携わり、著書は10冊以上(共著含む)、海外派遣歴は直近10年間で20件以上。

BrushUP学びは日本語教師養成講座や日本語教育能力検定試験の対策講座など、日本語教師を目指せるスクールの情報をまとめたサイトです。エリア別にまとめて比較でき、とても見やすいです。